3. 宇宙の構造と年齢

(1) 宇宙の年齢はきわめて短い:

太陽よりもやや大きい星の最期の姿である超新星爆発の時、中心に中性子星(=1つの巨大な原子核)やブラックホールができるが、周りに残骸物質が飛び散っていく。

おうし座にあるカニ星雲は、1045年に爆発した超新星の残骸で、秒速500kmで約900年の間広がり続けてきた。(距離6500光年にある直径5光年のガスの塊) 爆発時の光は実視等級で-4~-5でかなり明るく、日本と中国の記録(明月記)にある。

(1006年に爆発したものは実視等級で-8~-10で、月がもう一個天に輝いているようなものだった。(太陽-26.8、月(満月)-12.6、(三日月)-7、シリウス-1.4))

超新星爆発は一つの銀河に100年に数個発生し、その明るさは太陽の数億~100億倍で、遠くにあるほかの銀河の超新星もその銀河全体と同じくらい輝いて見える。 超新星爆発では、スペクトルには水素が見当たらず、鉄以降の重元素が作られるとされている。(cf. オリオン座散光星雲)

さて、超新星爆発の初めの300年は高速で周囲に飛び散っていく期間(第1ステージ)で、次の12万年までは強い電磁波を放射しながら広がる続ける。(第2ステージ) さらに、12万年~100万年にかけては熱エネルギーを失う期間である。(第3ステージ) ところが、予測では5000個以上ある第3ステージの残骸は一つも発見されていないのである。(”失われた残骸のミステリー”と呼ばれている。)

これは、宇宙の年齢は12万年以下ときわめて短いことを裏付けている。

| 超新星のステージ |

銀河年齢100億年と仮定 |

銀河年齢6000年と仮定

(創造論) |

実際に観測された数 |

第1ステージ

(~300年) |

2 |

2 |

5 |

第2ステージ

(300~12万年) |

2250以上 |

107 |

200 |

第3ステージ

(12万~100万年) |

5000以上 |

0 |

0 |

(2) 星・星雲までの距離の測定のあいまいさ:

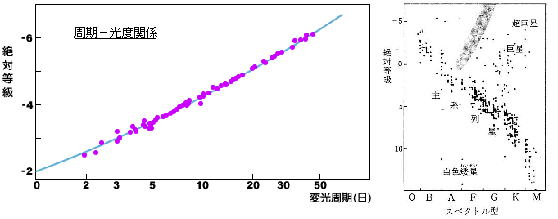

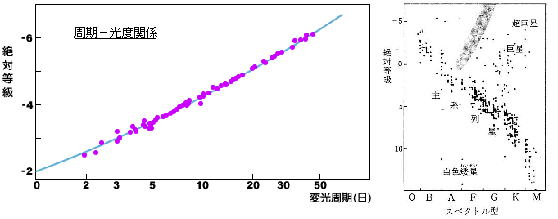

ケフェウス座δ星は赤色の不安定な超巨星で、5.366日の周期で3.48~4.37等級明るさが変化する。このような、周期50日以下1等以下の変光範囲の一群の星はいわゆるケフェウス型(CEP型)変光星であり、その変光周期の対数と絶対等級 Mの間には比例に近い関係がある。(周期-光度関係) したがって、実視等級 mの測定値からその星までの距離 d(pc = パーセク =3.26光年 =年周視差が1秒角の距離)が計算される。

(1等級の変化: 100の5乗根倍 = 2.512倍 = 4dB、 ヒトの感覚と同じ)

M = m + 5 - log10d

赤色超巨星は大きいの星の末期の状態と考えられ、内部の放射圧で急激に膨張し、大きくなると内部が冷え放射圧が減って収縮し、収縮するとその圧力で核融合反応が進み再び急激に膨張する、ということの周期的な繰り返しであると言われている。光量の大きい星ほどこの周期が長い。(ヘンリエッタ・リーヴィッド、1912)

しかし、この周期-光度関係は未だ”経験則”であり、1000光年程度のごく一部の近い星までについては視差(ベッセル、1838)による距離測定によってやっと具体性を持つものの、それ以遠の大部分の星についてはこの大胆な仮説に基づいての手探り状態である。(今の所この方法しかない!) これは、他の星雲内の変光星についても比較的容易に観測ができるので、銀河系外のある程度までの銀河までの距離測定に用いられ、それらの数値がもっともらしく公表されている。 (アンドロメダ星雲: 175万光年、ハッブルが1923年に星雲内にケフェイド星を1個発見した当時は200万光年と計算された)

膨張宇宙論は、ハッブル則(星が遠ざかることによる光の赤方偏移 (z=⊿λ/λ) ∝ 星雲までの距離

d、ハッブル、1929)が銀河系外の極めて遠距離にあるとされる星雲のみについて適用されている一連の一つの仮説に過ぎない。 そして、1994-1995年の観測による、わずか4800万-5500万光年にある星雲中のケフェウス型と見られる変光星の変光周期と光量から、宇宙の果てまでの距離が計算され、そして、とりあえず宇宙の年齢が80-100億年と算出された。(ハッブル宇宙望遠鏡、1995 ネイチャー誌) しかし、観測法が重なる所はいずれもごく一部の区間で、進化論的な天文学者はそれをかろうじてつないでいるのである。

視差 → ケフェウス? → ハッブル則??

| おとめ座団 |

z = 0.0039 |

d = 0.59億光年 |

| うみへび座団Ⅰ |

0.0114 |

1.5 |

| かみのけ座団A2199 |

0.0309 |

3.9 |

| かんむり座団A520 |

0.203 |

21 |

| かんむり座団A370 |

0.373 |

33 |

| 1305+2952 |

0.947 |

55 |

クェーサー(銀河の前身と言われ球形をしている水素の塊)の一つは、光の波長λが4倍にもなり、光速の88%もの速さで遠ざかっていることになる。宇宙の果て(遠ざかる速さ=光速)までの距離を単純に逆算すると、いわゆるビッグバン説になる。

しかし、肝心のビッグバンの大きなエネルギーの”起源”に関する理論は全くの机上の空論で、根拠の無い、あるいは、証明のしようが無いものばかりである。(真空の量子ゆらぎ(*)、超弦理論、反物質による双子宇宙など) また、ビッグバン説には多くの観測事実との矛盾が生じている。(→ (3))

* 量子ゆらぎは素粒子の不確定性原理によるエネルギーの揺れであって、物があって初めて存在する。微弱なため、いまだ実験的に取り出しての確認はされていない。液体ヘリウムが0Kでも固化しない理由である。

(3) ビッグバン理論の欠陥:

ビッグバン説によると、エネルギーの起源の問題(全く不明)を除いて、次の通りである。

① 元素の生成の問題:

原初の宇宙の混合物は10億度になると、水素の原子核(陽子)が結合してヘリウム核(陽子2、中性子2)ができる。温度が2億度まで下がるとこの原初の核反応は停止する。その結果、75%の水素と25%のヘリウムが生成し、現在の宇宙に存在する元素の割合(太陽、銀河・星間物質について重量%で、H:

60~80%、 H + He: 96~99%、残りはFe、Pbなどの重元素のピーク在り)とほぼ一致する。

宇宙がさらに膨張して温度が3000度以下に下がると、それまで自由状態にあった電子は原子核の周囲に軌道を描き始める。(箴言8:27を思わせる) このとき、自由電子と強く相互作用していた光子は、原子核を回る電子とほとんど相互作用をしなくなるので、宇宙空間は透明になる。すなわち、光が自由に宇宙空間を飛びまわれるようになる。(創世記1:3、1:7を思わせる)

原子核の結合エネルギーでエネルギーが最低の鉄(Fe)が最も安定(=鉄のスクラムを組む?)で、星の燃焼核融合反応は順次、炭素反応、酸素反応が起こり、最後には鉄反応が行われ、それからは燃焼が停止する。星の燃えかすである白色わい星は鉄の塊であると考えられている。鉄より重い重元素は、星の静かな燃焼によってではなく、超新星爆発で生成すると説明されている。鉛(Pb)は鉄に次ぐ準安定状態で、より重い放射性核が核分裂して行きつく元素である。

4H → He 、 3He → C 、 C + He → O 、 ・・・・

しかし、原子番号が3~5の リチウム(Li)、ベリリウム(Be)、ホウ素(B)については、水素、ヘリウムの燃焼反応がこれらの元素を通り越して炭素(C)反応まで進むので、星の中では決して生成しない元素である。にもかかわらず、宇宙に多量に存在していて、その生成メカニズムは謎のままである。

また、超新星爆発のみによって生成する重元素が広く宇宙に行き渡る時間は、ビッグバン説による宇宙の年齢によっても到底足りない。しかも(1)で説明したように、そのように広がった残骸は宇宙のどこにも存在しない。

② 原初宇宙の均一性の問題:

電波望遠鏡で捉えられる”3Kの背景放射”は、太陽や星から放たれた光とは独立に、完全な等方性、均一性をもって、宇宙のあらゆる方向から同じように観測される。だから、ビッグバンによる原初の宇宙はこの驚くべ き均一性(システムの熱力学的な平衡状態)を保っていたはずである。

き均一性(システムの熱力学的な平衡状態)を保っていたはずである。

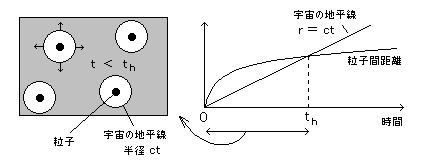

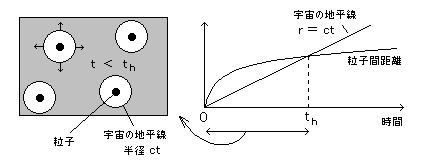

ところが、相対論の制約によって、あらゆる情報の伝達速度は光速を超えることができないから、宇宙の地平線が2個の粒子間の距離よりも小さかった時( t < th )は、粒子どおしはエネルギーを交換できない。(アインシュタイン‐ド・ジッター モデル) すなわち、原初の均一状態はできないことになる。

③ 銀河の渦巻き形状と分布の矛盾:

1つの銀河全体の質量は、発信スペクトルと温度から割り出され(*)、太陽の約1000億倍あるとされ、したがって、1銀河には1000億個の恒星を含むことが導かれる。(数えたわけではない。世界人口60億人・数えられる星の数はより少ない(創15:5))

銀河の自転周期は約1000億年であり、半径方向の回転速度は理論値と比べ周辺部でかなり速い。(周辺部に近い所にある太陽は秒速200kmで回っている)

また、銀河内の星どおしはかなり間があいていて、太陽に他の星が接近して連星系をつくるためには10の17乗年かかる計算より、1000億個の星が互いに影響して相手の軌道を修正させるような可能性は全く考えなくて良い。

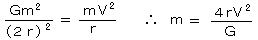

* 距離が r 離れている同じ質量 m の銀河の重さは、銀河系とアンドロメダ星雲のような近接銀河は、他に外力が無いから回転運動だけである。

重力と遠心力の釣り合いから、  、

、

したがって、距離 r と相対速度 V が分かれば銀河の質量 m が計算できる。

これらのデータをもとに、渦巻き型銀河をシミュレーションした所、どのように計算しても、1回転すると銀河の腕がばらけてしまう結果であった。それは、どの銀河も内部の星をつなぎとめておくのに必要な質量の1/10以下しかないからである。(多くの天文学者は、見えない質量を補填するために、毎度おなじみの”暗黒物質”をここにも登場させなければならない。クエーサーなどの遠い天体からの光が曲がったり、2つに見えたりする”重力蜃気楼”も、途中の星では足りず暗黒物質が必要となる。) 銀河団についてはさらに1/100しかない。

また、大宇宙の銀河群は、直径1億光年程度の巨大な穴のまわりに石鹸の泡状に分布している。しかし、シミュレーションの結果は小さな凝塊がいたる所にできる構造になってしまう。

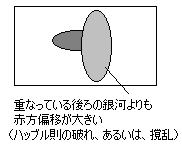

銀河の速度分布は全体的に遠いものほど速く遠ざかっているが、局所的に、近い銀河のほうが遠い銀河よりも速く遠ざかっている(赤方偏移が大きい)のが観測されている。なぜ遠近が分かるかというと、銀河が視野で重なっているからである。これは、互いに相互作用をしないはずの2つの銀河が、局所的に粘性流体のように速度分布が渦を巻いているもので、ビッグバンからはありえないことであると同時に、ハッブル則が全く当てにならないということを表している。(あたかも何者かによってかく乱されたように見える!)

したがって、銀河は自然発生的にできたものではないと言える。

次へ 1.へ戻る

き均一性(システムの熱力学的な平衡状態)を保っていたはずである。

き均一性(システムの熱力学的な平衡状態)を保っていたはずである。