丂丂丂丂丂丂丂丂丂俁丏丂奀偺僔儖僋儘乕僪偲僄僪儉恖偺搉棃丒懠偺揱愢

丂丂乮侾乯丂僄僪儉恖偲儐僟懓偺堏摦丗

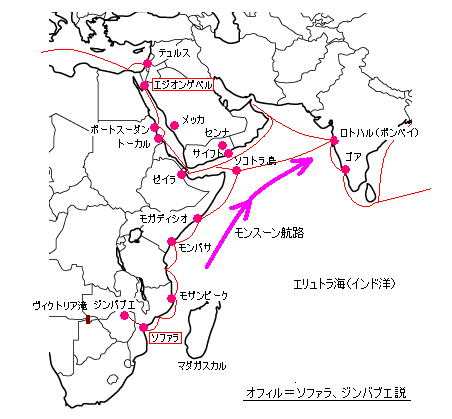

丂丂僜儘儌儞偺帪戙丄僸儔儉偺慏抍偲嫟偵丄僞儖僔僔儏偺慏抍傪強桳偟偰偄偨丅乮嘥楍侾侽丗俀俀乯丂乮僞儖僔僔儏乮僞儖僔儞乯偲偼僗儁僀儞偱偼側偔僀儞僪偁傞偄偼傾僼儕僇搶奀娸偱偁傞偲偄傢傟偰偄傞乮乮嶲乯嘥楍俀俀丗係俉乯丂偙傟傜偺慏抍偼偳偪傜傕丄僄僪儉偺抧偺傾僇僶榩乮僄僀儔僩榩乯墱偺僄僕僆儞僎儀儖乮僄僣儓儞丒僎儀儖丄嘥楍俋丗俀俇乯偐傜弌峘偟丄墦偔偼傾僼儕僇傗僀儞僪傑偱峴偭偰徾夊丄偝傞丄偔偠傖偔側偳傪塣傫偩偲彂偐傟偰偄傞丅偙傟偼丄僜儘儌儞偺嵿椡偲 僸儔儉偺峲奀媄弍偵傛偭偰偼偠傔偰壜擻偵側偭偨丅乮屻偵丄儐僟偺儓僔儍僷僥偑慏抍傪嶌偭偨帪丄僄僕僆儞僎儀儖偐傜弌偨偲偙傠偱嵗徥偟偨丅乮嘥楍俀俀丗係俉乯乯

丂丂傑偨丄僄僪儉偺抧偼丄摵偺惛楤偑惙傫偱丄僀僗儔僄儖偺傒側傜偢丄慏偵忔偣偰悽奅拞偵摵惢昳傪桝弌偟偰偄偨丅摵偺惛楤偺偨傔偵丄儐僟傛傝傕椢偺栘乆偑朙偐偩偭偨僄僪儉偺抧偼嵒敊偵側偭偰偟傑偭偨丅乮崱擔偱傕丄僄僀儔僩偱偲傟傞摵偼僀僗儔僄儖偺岺嬈抧懷偵憲傜傟偰偄傞乯

丂丂仏丂僄僕僆儞僎儀儖偲偼丄乭嫄恖偺崪乭乮亖慏偺棾崪乯偺堄枴丅棾崪偺嵽椏偲側傞堦杮偺戝偒側栘偼儗僶僲儞偐傜塣傫偱偒偨傜偟偄丅

丂丂丂丂

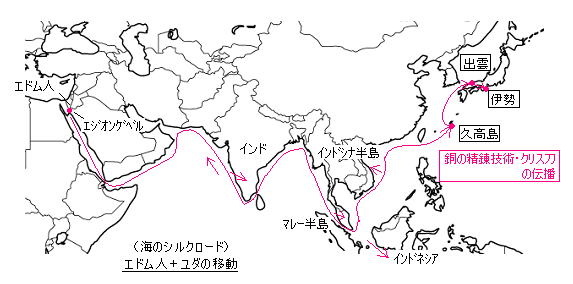

丂丂偙偺慏偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨摵偺惛楤媄弍偼丄僀儞僪偐傜僀儞僪僔僫敿搰丄儅儗乕敿搰偵揱偊傜傟丄偙偺塭嬁偼帪戙偑壓偭偨乮BC俀亅侾們丠乯擔杮傊傕帩偪崬傑傟偨偲峫偊傜傟傞丅乮侾俋俉係亅俉俆擭丄弌塤偺斻愳挰偺峳恄扟偐傜俁俆俉杮偺摵寱偑敪孈偝傟丄偙偺検偼擔杮慡搚偐傜弌搚偟偨摵寱偺俇侽亾偵傕媦傇丅偙偺摵寱偼丄乭僋儕僗乮僋儕乕僘乯宆摵寱乭偲屇偽傟丄拞嵶丒攇忬宆偱偁傝丄儅儗乕恖傗僀儞僪僱僔傾恖偑崱傕梡偄偰偍傝丄嬨廈丄拞崙丄巐崙偐傜弌搚偟偨傕偺偲摨偠偱偁傞丅

丂丂偙偺峲奀偼丄僀僗儔僄儖偺嵿椡偺傒側傜偢丄僄僪儉恖偺崅搙側峲奀媄弍偵傕傛傞偺偱丄僄僪儉恖偲儐僟懓偺恖乆偼丄BC係亅AD俀們偺娫偵擔杮偵搉棃偟偨壜擻惈偑戝偒偄丅摿偵丄BC係們偵偼丄僄僪儉偺抧偑僫僶僥傾恖偵扗傢傟偨帪婜偱偁傝丄偙偺偲偒懡偔偺僄僪儉恖偑崙奜偵棳弌偟偨偲峫偊傜傟傞丅

丂丂乮仏丂梐尵幰僀僓儎傕丄慏偱擔杮偵棃偰偄偨偲偄偆愢傕偁傞丅僀僓儎彂俁俋復偲係侽復偺娫偵偼僊儍僢僾偑偁傝丄係侽復偐傜媫偵丄乽搶偺搰乆乿丄乽抧偺壥偰乿丄乽擔偺弌傞強乿側偳偺尵梩偑弌偰偔傞丅乯

丂丂丒丂壂撽偵偼丄暓嫵偺塭嬁偑彮側偐偭偨偨傔丄懡偔偺儐僟儎嫵丄僉儕僗僩嫵偲娭楢偺怺偄晽廗偑怓擹偔巆偝傟偰偄傞丅乮仺丂係偺俀丄壂撽偺儐僟儎惈乯

丂丂壂撽杮搰偺撿搶晹偵愙偡傞媣崅搰乮偔偩偐偠傑乯乮仏丂偙偺媣崅搰偺審偼儓僴僱夛偱挷嵏拞偱偡乯偼丄恄姱彈偺婩傝偺搰偱偁傝丄偒傢傔偰楈揑側峴帠偑峴側傢傟傞偑丄僄僕僆儞僎儀儖偐傜偺丄摿偵丄儐僟懓偑娭傢偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傞丅埳暯壆乮偄傊傗乯搰乮杮搰偺杒惣偵偁傞乯傕億僀儞僩偺搰偱偁傞丅

丂丂偦偟偰丄媣崅搰偼丄儐僟懓偑弶傔偰忋棨偟偨強偲偄傢傟丄媏偺屼栦偑偁傝丄擔杮偺楈揑側梫偱偁傝丄揤峜壠偲怺偄偐偐傢傝偑偁傞偲偄傢傟偰偄傞丅乮仏丂峜幒娭學偵娭偡傞偙偲偼丄尰嵼岞昞偡傋偒偱偼側偄偲巚傢傟傞偺偱丄岞昞偼嵎偟峊偊偝偣偰偄偨偩偒傑偡乯

丂丂峲奀媄弍偵挿偗偨僄僪儉恖偨偪偼丄戝棨傗戝偒側搰偵偼忋棨偣偢丄斵傜亀奀恖乮僂儈儞僠儏乯亁偼偙偺彫偝側搰偵嫆揰傪抲偄偨丅乮屻偵嶧杸斔偵暪崌偝傟丄嶧杸斔偑晉傫偩偺偼偙偺儐僟儎恖偺彜嵥偵傛傞丅偙偺晉偵傛偭偰丄屻偺嶧挿摨柨丒柧帯堐怴傊偲偮側偑傞丅傑偨丄僂儈僿價乮僀儔僽乕乯偵偼價僞儈儞C偑偁傝丄偦傟傪嶍偭偰峲奀拞偺價僞儈儞C傪愛庢偟偰偄偨偲偄傢傟傞丅乯

丂丂棶媴偺墹偼彫偝側搰偐傜弌偰偄傞丅僔乕僒乕偼丄儐僟懓乮偟偟乯偺徾挜丅壂撽偵偼丄儐僟偺堦晹偑巆傝丄儗價恖偼杮搚偵堏偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂丂丒丂屆戙弌塤偺崅憌恄揳寶抸偼丄僸儔儉傗僄僪儉恖偺媄弍偑側偗傟偽嶌傞偙偲偼偱偒側偄偲偄傢傟偰偄傞丅斵傜偼恖庬揑偵搉棃恖傜偟偄攚偺崅偄恖偨偪偱偁傞丅傑偨丄僄僪儉丂仺丂僀僘儌乮弌塤乯懓 偺傛偆偵摨偠柤慜偱偁傝丄斵傜偼偝傜偵丄仺丂埳惃丂仺丂戝榓丂傊堏摦偟偨偲峫偊傜傟傞丅

丂丂婰婭偲晽搚婰偵廂榐偝傟偨擔杮恄榖偺懡偔偼弌塤傪晳戜偲偟偰偄傞丅乮擔杮恄榖偼丄崅揤尨丄擔岦丄戝榓丄弌塤偵尷掕偝傟偰偄傞丅乯

丂丂峳恄扟堚愓丄壛栁娾憅堚愓偐傜偺摵寱丄摵柕丄摵戹偼丄屆暛帪戙傛傝傕屆偄AD侾悽婭崰偺傕偺偱丄偙偺帪戙偵偼弌塤傪拞怱偵嶳堿抧曽偑斏塰偟偰偄偨偲峫偊傜傟偰偄傞丅侾俆戙墳恄揤峜乮係們枛亅俆們弶乯傕嶳岥導偁偨傝偺崑懓偩偭偨丅乮僞僀儈儞僌偐傜丄AD俈侽擭偵棧嶶偟偨儐僟偺恖偨偪偑丄僄僪儉恖偲嫟偵奀儖乕僩偐傜偙偺抧偵棃偨偲峫偊傜傟傞乯

丂丂偦偺屻丄戝榓挬掛傪嶌偭偨恖乆偑丄愭廧偺撽暥恖偲嫞崌偟側偄傛偆偵丄埳惃曽柺偐傜堏摦偟偰丄傢偞傢偞晄曋側撧椙杶抧偵廧傒拝偄偨偺偼丄偦偙偑戝偒側扺悈揇幖抧偱偁傝丄堫嶌偵揔偟偰偄偨偐傜偱偁傞丅乮屻偺丄恅巵堦懓傕傑偨丄AD4-5悽婭埲崀丄摉帪 揇幖抧偩偭偨嫗搒杶抧偵廧傒偮偄偰偄偨丅乯

丂丂丒丂埳惃奜媨偺愇摂饽偵偼丄偄傢備傞亀僟價僨偺栦乮榋鋳惎乯亁偲嫟偵丄亀僿儘僨偺 傂傑傢傝栦亁乮媏偺栦傕僿儘僨栦偺曄宍乯偑崗傑傟偰偄傞丅BC係侽擭枛偵僴僗儌儞挬傪搢偟偰墹挬傪棫偰偨僿儘僨堦懓偺僿儘僨戝墹乮BC俈俁亅BC係乯偺曣偼僫僶僥傾恖乮晝偼僀僪儅儎恖乯偱丄BC俁侽侽擭偵僄僪儉偺抧偵怤擖偟偰扗偭偨柉偱偁傞丅偩偐傜丄僿儘僨偼僄僪儉恖偲怺偄偐偐傢傝偑偁傝丄僄僪儉恖偑僟價僨傛傝傕僿儘僨傪婰擮偟偨偙偲偼帺慠側偙偲偱偁傞丅

丂丂傑偨丄埳惃恄媨偵偍偗傞寈旛偺巇曽乮僷僩儘乕儖丄岎戙偺巇曽丄岎戙偺媀幃丄恖悢側偳乯偑丄俀侽侽侽擭慜傑偱僄儖僒儗儉恄揳乮戞俀恄揳乯偱峴側傢傟偰偄偨傕偺偲慡偔摨偠偱偁傞偙偲偼丄儈僔儏僫偺亀僞儈僪亁戞侾復偐傜俁復偵彂偐傟偰偄傞偲丄尒妛偵棃偰偄偨尦庡惾儔價偺僔儏儘儌儞丒僑儗儞偼岅偭偰偄偨偦偆偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄僄儖僒儗儉娮棊乮AD俈侽乯偺偡偖屻偵丄儐僟懓偺嵳巌奒媺乮僐僴僯儉乯偑丄僄僪儉恖偲嫟偵慏偵忔偭偰丄媣崅搰丄弌塤丄埳惃偺弴偵棃偰丄戝榓挬掛偺婎慴傪抸偄偨偲偄偆峫偊曽偼懨摉偱偁傠偆丅

丂丂

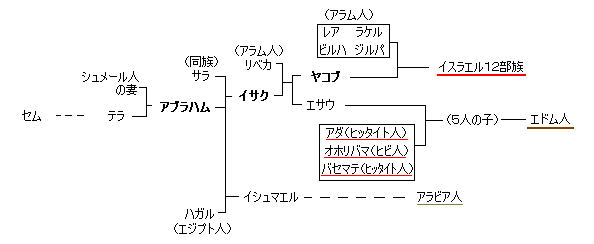

丂丂仏丂僄僪儉恖偺壠宯偼丄僄僒僂偺嵢偑僴儉宯偺僸僢僞僀僩恖乮僿僥恖乯丄僼儖儕恖乮僸價恖乯偱偁傝丄斵傜偺暥壔乮揝婍丄僇僫儞宯偺廆嫵乯偑僄僪儉恖偵堷偒宲偑傟丄偙傟傜偑奀儖乕僩傪捠偟偰擔杮偺暥壔偵塭嬁傪梌偊偨偲傕峫偊傜傟傞丅乮揝惛楤偺傎偆偑摵惛楤傛傝傕掅偄壏搙乮俉00亷乯偱偱偒傞丅乯

丂丂乮俀乯丂僄僼儔僀儉偲僴儉宯偺廆嫵偺揱棃丗

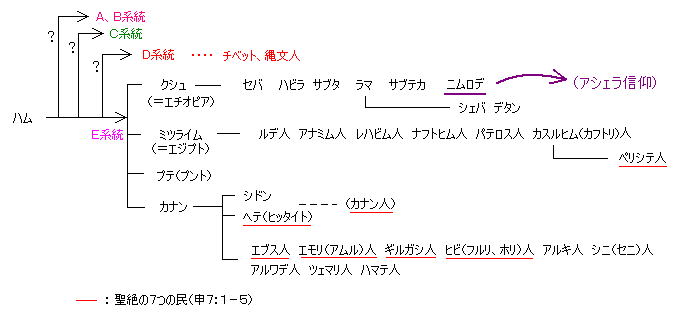

丂丂憂悽婰侾侽丗俇 偵偼乽僴儉偺巕懛偼丄僋僔儏丄儈僣儔僀儉丄丒丒丒乿偲偁傞傛偆偵丄僴儉偺捈愙偺巕偳傕偱偼側偔丄偦偺娫偵丄A丄B丄C丄D宯摑偑暘婒偟偨偼偢偱偁傞丅

丂丂僋僔儏乮僄僠僆僺傾乯偺巕懛偺椔巘僯儉儘僨偼丄僔僰傾儖偺抧乮僶價儘僯傾乯偵峀戝側掗崙傪寶偰慡抧傪巟攝偟偨丅偦偟偰丄僯儉儘僨偲偦偺曣偼恄奿壔偝傟丄乭曣巕恄悞攓乭偑宍嶌傜傟偨丅偙偺楈揑棳傟偼屻偺帪戙傑偱懕偒丄傾僔僃儔悞攓丄傾僔儏僞儘僥-僶傾儖悞攓丄儌儗僋悞攓乮儌儗僋偼僶傾儖偺懎徧乯偲側偭偰丄僇僫儞偺抧偺戙昞揑側嬼憸悞攓偲側偭偨丅乮朙閌偺彈恄偲偦偺塸梇偺巕乯丂偙傟偼偝傜偵丄儅儕儎悞攓傊偲堷偒宲偑傟丄廔枛偺帪偺乽戝堹晈乿偲偄偆宍偱僋儔僀儅僢僋僗偵払偡傞丅

丂丂儌乕僙丄儓僔儏傾偺帪戙偵僇僫儞偺抧偵偄偨丄僴儉宯恖庬偺恖乆偼師偺偲偍傝偱偁傞丅僿僥恖乮僸僢僞僀僩偺枛遽乯丄僊儖僈僔恖丄僄儌儕恖乮傾儉儖恖丗丂尵岅偼僙儉宯丄傎偲傫偳偺屆僶價儘僯傾偺墹偼傾儉儖宯丄僴儉儔價朄揟乯丄僇僫儞恖丄僸價恖乮僼儖儕恖丄儂儕恖乮憂俁俇丗俀侽亅俀俀乯乯丄僄僽僗恖丄偦偟偰丄儁儕僕恖乮儁儕僔僥恖丄儈僣儔僀儉偺巕懛乯偼丄僇僫儞偺抧偵偍偗傞乽惞愨偺俈偮偺柉乿乮怽俈丗侾亅俆乯偲偝傟偰偄傞丅偙傟偼丄偦偺帪戙丄斵傜偺嵾偑枮偪偰偄偨偨傔偱偁傞丅乮偨偩偟丄僄儕僐偺梀彈儔僴僽偼媬傢傟丄儐僟偺僉儕僗僩偺宯晥偵擖偭偰偄傞乯

丂丂仏丂cf丏丂乮侾乯偺僄僪儉恖偵偮偄偰偼丄乽僄僪儉恖傪婖傒寵偭偰偼側傜側偄丅偁側偨偺恊椶偩偐傜偱偁傞丅乿乮怽俀俁丗俈乯偲岅傜傟偰偄傞丅斵傜偺 Y愼怓懱DNA偼僙儉恖庬宯偱偁傞丅

丂丂庡偼丄僀僗儔僄儖偺柉偵丄乽傾僔僃儔憸丄愇偺拰丄僶傾儖側偳偲偼壗偺宊栺傕寢傫偱偼側傜側偄乿丄偲岅偭偰偄傞丅偟偐偟丄屻偺帪戙丄墹挬偑暘楐偟偨屻偺僀僗儔僄儖偱偼丄儌儗僋悞攓偱姯堹偲 帺暘偨偪偺巕偳傕傪壩偱從偄偰曺偘傞偲偄偆幾埆側晽廗偑枲墑偟偰偄偨丅傾僴僽偺嵢僀僛儀儖偼丄僔僪儞乮僇僫儞偺巕懛乯偺墹偺柡偱偁偭偨丅偙偺曺偘傞応強偼丄僄儖僒儗儉偱偼乭儀儞丒僸僲儉偺扟乭偱偁傝丄偙傟偑乽僎僿僫乿偺岅尮偲側偭偨丅乽惞愨乿偼丄僀僄僗條偑廫帤壦偱巹偨偪偺恎戙傢傝偵懱尡偝傟偨傕偺偱偁傝丄傑偨丄乽戞擇偺巰乿乮栙俀侽丗俇乯偑嵟廔揑側偦傟偱偁傞丅

丂

丂丂恴朘恄幮偵偼丄俀偮偺婏柇側嵳揟偑偁傞丅堦偮偼丄乭儈僒僋僠乭乮儈丒僀僒僋丒僠乯偲偄偆丄巕偳傕傪恄偵曺偘搄傠偆偲偡傞帪丄攏偵忔偭偨幰偑偦傟傪巭傔傞丄偲偄偆嵳偱丄偪傚偆偳傾僽儔僴儉偑僀僒僋傪搄傠偆偲偟偨帪丄恄偺屼巊偄偑偦傟傪巭傔偨偙偲偺嵞尰偱偁傞丅

丂丂媩寧崙偺嬤偔偵亀僗儚僀儅儞嶳亁乮僗儚僀儅儞亖僉儖僊僗岅偱乭僜儘儌儞乭偺堄乯偑偁偭偰丄偦偺傆傕偲偵僀僒僋傪嵳傞応強偑偁傞偺偱丄偙偺晽廗偼僔儖僋儘乕僪丒棨儖乕僩偐傜儐僟儎宯偺恖乆偑帩偭偰偒偨偲巚傢傟傞丅僙儉宯偺乭儌儕儎恄乮僀僒僋恄乯乭偼丄塳栴乮儌儗儎乯恄丗僒儅儕儎乮儓僙僼乯宯丄庣栴乮儌儕儎乯恄丗僀僒僋宯丄偺俀捠傝偺堎側傞帪婜偺傕偺偩偦偆偱偁傞丅

丂丂傕偆堦偮偼丄乭屼拰嵳乭偲偄偆丄拰乮亖傾僔僃儔乯偵巕偳傕傪偔偔傝偮偗偰惗嫜偲偟丄恄偵曺偘傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅偙偺屼拰嵳偼丄AD俉侽係擭偵姾晲揤峜偺崰偐傜丄怣擹崙偺憤椡傪忋偘偰曭巇偟偨偦偆偱偁傝丄僱僷乕儖偺乭僀儞僪儔丒僕儍僩儔乭偲偄偆乭拰棫偰嵳傝乭偑婲尮偱偁傞偲偝傟偰偄傞丅偙傟偼丄嘆 僇僫儞偺抧偺僼儖儕恖丂仺丂嘇 屆戙僀儞僪乮僎儖儅儞宯乯丂仺丂嘊 僱僷乕儖偺僀儞僪儔僕儍僩儔乮拰棫偰嵳乯丂仺丂嘋 擔杮乮恴朘乯偺傛偆偵揱傢偭偨丅

丂丂偙傟傜偺晽廗偼丄媽栺惞彂偲僇僫儞偺嬼憸悞攓偑廗崌偟偰偍傝丄屆偄帪戙偵棨偺僔儖僋儘乕僪傪捠偭偰丄弶傔弌塤偵傗偭偰棃偨偺偑捛曻偝傟恴朘偺抧偵棃偨恖乆丄偁傞偄偼丄埳惃曽柺偐傜埈旤敿搰傪捠偭偰怣廈傊搊偭偰偄偭偨恖乆偵傛傞傕偺偱偁傝丄僇僫儞偺嬼憸悞攓偺塭嬁傪庴偗偨僀僗儔僄儖宯偺恖乆偑傕偨傜偟偨傕偺偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅

丂丂挿栰導恴朘偺抧偵偼丄揝戹丄揝寱側偳偺惢揝媄弍偑屆偔偐傜揱傢傝丄儁儕僔僥恖偵柵傏偝傟傞傑偱傾僫僩儕傾乮僩儖僐乯偵偄偨丄僸僢僞僀僩恖偺暥壔乮BC侾係俆侽亅侾俀侽侽乯偑偙偺抧偵媦傫偱偄偨偙偲傪暔岅偭偰偄傞丅僸僢僞僀僩恖偺枛遽偑傾僽儔僴儉偺帪戙偺僿僥恖偱偁傞丅

丂丂乮俁乯丂偦偺懠偺揱彸丗

丂丂恅偺巒峜掗偺帪戙乮BC俁悽婭丄BC俀俆俋亅俀侾侽乯丄枩棦偺挿忛偺寶愝偱懡偔偺柉傪嬯偟傔傞巒峜掗偺惌帯偵晄枮傪書偒丄搶曽偺搰丄怴偨側抧傊偺扙弌傪峫偊偰偄偨乭彊暉乭偲偄偆恖偼丄峜掗偺偨傔偵晄榁晄巰偺栻傪庤偵擖傟傞偲尵偭偰丄擔杮偵扙弌偟偨丅斵傜偼丄偼傞偐搶偺奀偵朒棄丄曽忎丄鄆廎乮床辑硜j偲偄偆嶰恄嶳偑偁偭偰愬恖偑廧傫偱偍傝丄晄榁晄巰偺栻偑偁偭偰丄偙偺栻傪媮傔偰椃棫偪偨偄偲怽偟弌偰擣傔傜傟偨丅戜晽側偳偱2搙偼幐攕偟偨偑丄3搙栚偵庒偄抝彈傜3000恖傪敽偭偰戝慏抍傪偔傒椃棫偭偨丄偲偄傢傟偰偄傞丅

丂丂1982擭峕慼徣偵偍偄偰彊晫懞乮彊暉懞乯偺堚愓偑敪尒偝傟偨偺偱丄拞崙摉嬊偼彊暉偲偄偆恖暔偼幚嵼偟偨偲偟偰偄傞丅

丂丂偙偺乭彊暉乮僕儑僼僋乯乭偑丄儓僙僼懓乮僄僼儔僀儉亄儅僫僙乯偱偁傝丄傑偢怴媨偵忋棨偟丄孎栰丄埳惃丄晉巑媑揷乮晉巑嶳偵棃偨偲偄偆偙偲偱乯丄棫嶳側偳偵棃偰廧傒拝偄偨偲偄偆揱愢偑偁傞丅