量子力学では、1個の電子に対して、2つの波動関数を重ね合せた状態も作れるはずである。

この状態で物理量(運動量など)を測定すると、+ か − のどちらかが得られ、その確率はそれぞれ

と仮定する。

この仮定は、量子力学的な状態と 観測結果の物理量を結びつける”作業仮説”(理論を構築するための仮設定)になる。この作業仮説が、長い間 ”観測の公理”として扱われてきたことにより、さまざまなパラドックスが生じてきた。作業仮説は、理論の構築後に、その理論によって導き出されなければならない。

波束の収縮は観測公理によると、観測の瞬間に起こり、その結果が ψ+ なのか ψ− なのかは確率的にしか決らない、すなわち、非因果的である。また 逆向きの変化はできないから非可逆的でもある。(波束の非因果的収縮と言われた)

フォン・ノイマンは、観測過程を詳しく研究し、ミクロの対象が装置の一部に作用する現象が自然現象として普通に起こっていることから、ここに非因果律的な飛躍を持ち込むことができないとした。そして、収縮の起こる場所を、第1の装置、第2の装置、目、視神経、大脳、・・・ と 次第に後退させ、ついには”抽象自我”(哲学用語)まで行き着いてしまい、”意識”を持った主観が関与すると、ミクロの対象に予測不可能で非因果律的な変化を引き起こすと、物理学としては非常に極端なことを主張した。 このようにして、ニューエイジ・ムーブメントの理論的土台を 世に提供したのであった。

(この類の実験は一時、世界中で行われ、結局、正しくないことが ジョセフソンらによってまとめられた。

→ 意識論解釈 )

これと同じ事で、シュレディンガーは、箱の中に入れた猫と共に、放射性物質から一時間に1個出る放射線が、ガイガーカウンターに入って出される信号が青酸入りのビンのふたをあけるという装置を考えた。そして、1時間後にふたをあけて猫の生死を確認するまでは 猫が生きている状態と死んでいる状態との重ね合わせであって、ふたをあけた瞬間に、状態がどちらかに、非因果的に収束する、というナンセンスなことになると言うのである。

(この思考実験を主張したのは、シュレディンガーが、もともと、確率の波という抽象的な考え方を好まず、波動関数を実際の3次元空間の”実在波”として解釈しようとしていたからであり、シュレディンガーの猫は、確率の重ね合わせを論破するパラドックスとして提出されたのである。)

しかし、観測装置がミクロの対象との相互作用する過程における時間変化を、シュレディンガー自身が提出した方程式によって計算した結果より、量子力学によってこの作業仮説は導かれることが証明されたのである。

ミクロの粒子が検出装置のごく小さい部分と相互作用する時に、いわゆる”波束の収縮”が起こる。この変化は、マクロで見ると”瞬間”の出来事であるが、ミクロの意味では、実は、非瞬間的な、連続的、因果的変化であって、マクロで見るなら近似的にそのように見えるというものである。これは、統計作用素によって扱われる。

(実験的にも確認された。H(ヘルムート)・ラオホ(ウィーン原研・1980代)の中性子線回折実験: 空間全体に広がった波動から1個の粒子へ収縮する実験で、粒子性と波動性の両面が同時に出現することの確認となった。)

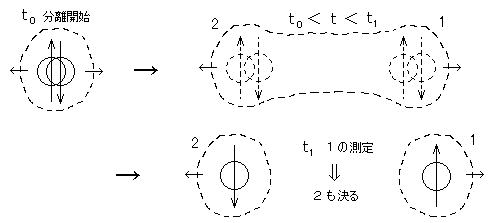

(2) 分離不可能性の問題(EPR問題):

1935年に アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンの3人が提出した思考実験(EPRは彼らの頭文字)で、かなり最近まで理論的にも、実験的にも解けなかったパラドックスであった。

問題の中心点は、”分離可能性”である。2つの粒子の一方の物理量を測定したとき、2個の粒子が十分遠くに離れていれば、もう一方の粒子には何ら影響しない、という、直感的にはあたりまえのことであった。これが、量子力学の記述によって矛盾を生じると主張した。

(もう1つの問題提起は、”不完全性”、すなわち、確率的ではなく、必然的な予測ができなければ理論は”不完全”であるというもの。これは本質的に量子力学では粒子個々の場合、予測不可である。 → 信仰 )

ここで、2個の互いに反対方向に飛び出す粒子のスピンは、測定の前から 互いに逆向きに初めから決っている(=実在論)、というのが暗黙の了解になっているが、量子力学ではそうではない。

量子力学では系全体の波動関数が、

のように変化するのである。 左辺は2つの電子の状態が干渉している部分を含み、測定によって、はじめて スピンの向きがどちらかに決定される。

EPRと量子力学の変化を比較すると、2粒子の分離から一方の測定までの時間 t0 < t < t1 における波動関数の状態は、

で異なっている。

町田・並木理論では、混合状態を扱う統計作用素を用いて、測定のとき粒子の間の干渉が消え 純粋状態から混合状態に変化すること、および、部分系では全く変わっていないことが示され、EPRパラドックスが消えることが証明された。( → 参考・5. )

実験的には、1982年フランスのアスペらによって行われた2光子偏光実験で、量子力学が正しいことが決定的に証明された。

さらに、1995年にドイツとアメリカで独立に行われた、遅延選択実験では、光路の人工的な切り替えによって 光速を超えて波束の収縮が起こり、あたかも状態が初めから決っていたように振舞うのである。

したがって、自然は(粒子の波動関数の位相がそろっている純粋状態(コヒーレント状態)であるならば)どんなに距離が離れていても(天文学的距離でも)、(測定の散乱過程で位相が乱雑になるまでは)その干渉状態が存在する、という、”分離不可能性”(いわゆる超光速の遠隔作用)が証明されたのである。

以上を模式図にすると次のようである。

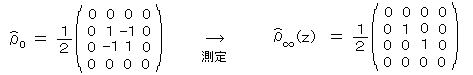

・ 全体系 ・・・ 測定前: 純粋状態 ⇒ 測定後: 混合状態

・ 部分系(粒子2) ・・・ 測定前: 混合状態 ⇒ 測定後: 混合状態

統計作用素の行列表示では、

全体系:

(粒子1は装置との反応によって、粒子2との位相関係が無くなり干渉部が消える)

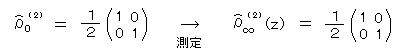

部分系(粒子2):

(粒子2は 粒子1の測定の影響を全く受けていない)